U-Methode im Requirements Engineering

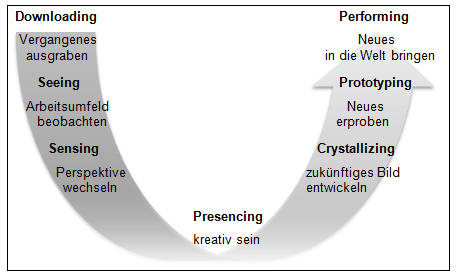

In Analogie zum U-Prozess von Scharmer stellt sich die U-Methode ebenfalls in U-Form dar. Um den Aspekt des Tuns zu unterstreichen, werden die sieben Räume in der U-Methode Aktivitäten genannt. Die Bezeichnung der Aktivitäten erfolgt ident zum U-Prozess. Diesen Aktivitäten sind Werkzeuge zugeordnet, die den jeweiligen Aspekt unterstützen.

Die U-Methode und ihre sieben Aktivitäten

Auch wenn die Anordnung der Aktivitäten im U sich wie ein Phasenmodell ausgibt, ist die U-Methode kein linearer Prozess mit der Abfolge Phase – Meilenstein – Phase. Meilensteine sind keine definiert. Die Aktivitäten können sich überschneiden oder nahtlos ineinander übergehen.

Die einzelnen Aktivitäten können im Verlauf eines Projektes immer wieder durchgeführt werden. Sie sind in diesem Sinne somit niemals ganz abgeschlossen, was die U-Methode auch von einem Phasenmodell unterscheidet. Abhängig vom jeweiligen Projektkontext obliegt die Entscheidung dem Requirements Engineer, wie lange eine Aktivität dauert und welche Werkzeuge verwendet werden.

Die sieben Aktivitäten sind:

- Downloading, um Vergangenes auszugraben

- Seeing, um das Arbeitsumfeld zu beobachten

- Sensing, um die Perspektive zu wechseln

- Presencing, um kreativ zu sein

- Crystallizing, um das zukünftige Bild zu entwickeln

- Prototyping, um das Neue zu erproben

- Performing, um das Neue in die Welt zu bringen

Die ersten vier Aktivitäten sind jene, in denen die meisten Anforderungen ermittelt werden. Dies ist auch der Grund für die Bezeichnung der U-Methode als Modell zur Anforderungsermittlung. Die übrigen drei Aktivitäten beinhalten darüber hinaus Elemente des Prüfens und Dokumentierens.

Wichtig ist die ganzheitliche Betrachtung in der U-Methode (wie schon zu den drei grundlegenden Bewegungen im U ausgeführt). In jeder Aktivität soll der Requirements Engineer sich die anderen Aktivitäten mitvergegenwärtigen.

Verwendete Literatur:

Ludewig/Lichter (2007)

Scharmer (2011)