Drei Fähigkeiten als Kernkompetenzen

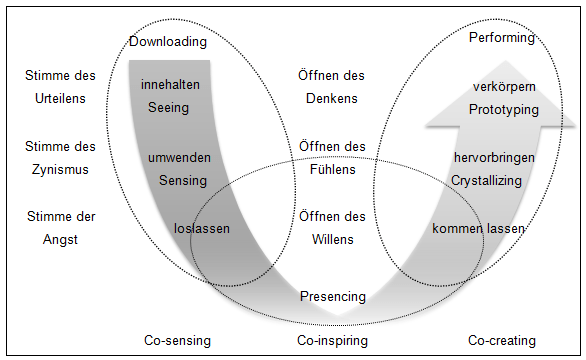

Es genügt nicht, die sieben kognitiven Räume in drei Bewegungen zu durchschreiten. Auf dem Weg nach unten im U kommt es zur Konfrontation mit drei Widerständen. Zur Überwindung dieser müssen drei Fähigkeiten entwickelt werden. Die Abbildung zeigt eine Gesamtsicht auf den U-Prozess unter Berücksichtigung dieser drei Widerstände und der notwendigen Fähigkeiten.

Gesamtsicht auf den U-Prozess nach Scharmer (2011)

Aus der Stimme des Urteilens sprechen alte Denkmuster, die auf dem Lernen aus vergangenen Erfahrungen beruhen und ein Öffnen des Denkens verhindern. Es bedarf daher der Fähigkeit, das automatisch eintretende Urteilen bzw. Vorurteilen auszuschalten, um Platz für Kreativität zu schaffen. Es braucht einen Freiraum, um ohne Vorbehalte zu denken. Dabei hilft die erste Bewegung im U. Öffnen des Denkens erzeugt Seeing und befähigt zum Übergang innehalten.

Die Stimme des Zynismus erzeugt eine emotionale Distanz und verhindert ein Öffnen des Fühlens. Die Fähigkeit, sich in andere Personen oder Kontexte emotional einzubringen, stellt die zweite Kernkompetenz dar. Durch einen Wechsel der Perspektive und mit Empathie gelingt der Übergang umwenden zum Sensing.

Die Stimme der Angst schließlich verhindert das Loslassen des Alten und den Zugang zum Ort der Stille und damit das Öffnen des Willens. Dieses Öffnen und Überwinden der Angst ist notwendig, sich Neues entwickeln zu lassen, also die Zukunft zu vergegenwärtigen. Öffnen des Willens ist somit die Fähigkeit, Altes loszulassen (Übergang zu Presencing) und Neues kommen zu lassen (Übergang von Presencing zur rechten Seite im U).

Der Weg durch den U-Prozess kann mit drei grundlegenden Bewegungen dargestellt werden, die die sieben kognitiven Räume miteinander verbinden. Um aber Presencing erreichen zu können, müssen drei innere Widerstände überwunden werden, die das Öffnen des Denkens, Fühlens und Willens blockieren.

Die hier durchgeführte Betrachtung der Theorie U und des U-Prozesses beschränkt sich auf jene Aspekte, die für die Entwicklung der U-Methode von Relevanz sind.

Verwendete Literatur:

Kohlhofer/Jäckel (2010)

Martin (2010)

Reams/Caspari (2012)

Scharmer (2011)

Scharmer/Käufer (2008)

von Lüpke (2009)